1/100

يثبت رمضان إما بثبوتٍ عام، وذلك في صورتين:

- روية عدلٍ الهلال.

- إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا.

أو ثبوتًا خاصًا، ويكون بأمور منها:

- رؤية الهلال في حق من رآه كعبدٍ أو امرأةٍ أو فاسق.

- إخبار نحو صبي أو امرأة أو فاسقٍ إن وقع في القلب صدقهم.

- إخبار عدل روايةٍ [وهو من اجتمعت فيه شروط الشهادة إلا الحرية والذكورة] سواء وقع في القلب صدقه أم لا.

2/100

إذا رأى الهلالَ صبيٌّ أو امرأةٌ فهل يلزم على من صدّقهم الصيام ؟

ثلاثة أحوال:

- الأول: إن اعتقد صدقهم، وجب عليه الصوم، ووقع من رمضان إن تبيّن أنَّه منه.

- الثاني: إن ظنّ صدقه، جاز له الصوم، ولم يجب.

- الثالث: من لم يظنّ صدقه يحرم عليه الصوم.

3/100

أركان الصيام ثلاثة:

- النية، [سيأتي الحديث عنها].

- ترك المفطرات.

- الصائم.

وعدَّ فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى الصائم ركنًا، ولم يعدوا المصلي ركنًا في الصلاة؛ لأنَّ الصوم أمر عدمي لا وجود له في الخارج [أي: لا صورة له في الخارج].

4/100

نية صوم الفرض يجب تبيتها في كل ليلةٍ، فلا تصح من النهار، سواء كان صوم رمضان أو نذر أو كفارة، ويجب تعيين المنوي من الفرض، لكن لا تجب نية الفرضية.

أما نية صوم النفل فتصح من النهار قبل الزوال، ولا يجب فيها التعيين على المعتمد، ولا يشترط فيها قصد النفلية.

5/100

من مفسدات الصيام:

الأكل والشرب، وعبّر عن ذلك فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى بقولهم: (كل عين وصلت إلى الجوف من منفذٍ مفتوح تفسد الصيام).

والعين: تشمل ما يؤكل عادةً وما لا يؤكل.

والجوف هو: البطن والدماغ وباطن الأذن والدبر والقبل، سواء كان فيه قوة إحالة أم لا.

والمنفذ المفتوح: أي عرفًا أو فتحًا يُدرَك.

وبناءً على هذا الضابط ينبني كلام فقهاء الشافعية وموقفهم المستجدات المتعلقة بالإفطار، وسيأتي الإشارة إليها في منشورات لاحقة إن شاء الله.

6/100

بخاخ الربو، يفطر به الصائم، وقد أفتى بذلك الدكتور نوح القضاة مفتي الأردن، وهو شافعي المذهب، ونصُّ فتواه: (أخذ البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مفطر؛ لأنَّ الدواء في هذه البخاخات يرادُ له الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف) إلخ،

الفتوى على هذا الرابط:

https://www.aliftaa.jo/Question1.aspx?QuestionId=1389#.XLhovonXLcc

وفي مناهل العرفان من فتاوى وفوائد الشيخ فضل بن عبد الرحمن (ص183)،(ت: 1421هـ)، ما نصه: (يسأل الناس عن استعمال البخاخة في رمضان نهارًا، هل يبطل ذلك الصوم ؟ ونحن نجيبهم بالإبطال، ويجوز استعماله للضرورة مع القضاء؛ لأنَّ الدواء وسط البخاخة عينٌ سائل تبخره الآلة عند الاستعمال)اهـ

7/100

الدخان السيجارة و (المداعة) تفطر الصائم:

- ففي بغية المسترشدين: (ما فيه عينٌ كرائحة التتن، يعني التنباك، لعن الله من أحدثه؛ لأنَّه من البدع القبيحة، فإنه يفطر به)اهـ.

- وفي رسالة وضوح البطلان بالحكم بعدم الفطر بالإبرة بالحقن في نهار رمضان ما نصه: (بخلاف ما فيه عينٌ كرائحة التنباك فيفطر به؛ لأنَّه لكثافته تنفصل منه عين)اهـ،

- وفي إفادة السادة العمد شرح نظم الزبد ما نصه: (الدخان الذي يُشرب في البوصة (المداعة)، فإنَّه مفطر كما أفاد ذلك جمعٌ متأخرون، وليس ذلك كريح البخور الصاعد من نحو المجمرة؛ لأنَّه لقلته لا يتولد منه عينٌ، فلذا جزم الشيخ ابن حجر بعدم الفطر به، بخلاف الدخان الصاعد من البوصة المسماة بالمداعة، فإنه يتولد منه عينٌ، وهو وسخٌ متراكمٌ مشاهدٌ، فلا يحل تناولها للصائم)اهـ، وانظر للفائدة عمدة المفتي والمستفتي، للعلامة محمد بن عبد الرحمن الأهدل.

- وفي الفتاوى للعلامة علي بن عمر باكثير: (التنباك الذي ييشربه من لا خلاق له مفطر بلا شك؛ لأنَّه كثير)اهـ

ومن خلال كلامهم يظهر الفرق بين دخان البخور ودخان السيجارة.

8/100

التحاميل وكلُّ ما يدخل من القُبل أو الدبر، ومنظارُ المعدة ويكون عبر الفم، ومثله ما يدخل عبر الأنف، فإنها تفسد الصوم؛ لأنهما أعيان واصلةٌ إلى الجوف، من منافذ مفتوحة.

في الفقه المنهجي: (الحقنة الشرجية مفطرة، لأنَّ الشرج منفذ مفتوح)اهـ، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء المتقدمون أيضًا.

وقال د. محمد الزحيلي في المعتمد في الفقه الشافعي: (إذا قطّر في الإحليل أو في قُبل المرأة فإنَّه يفطر)اهـ.

وأيضًا القسطرة البولية تفسد الصوم.

9/100

قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في المغني: (ويستحب أن يتحرز عن ذوق الطعام، خوفًا من وصوله إلى جوفه، أو تعاطيه لغلبة شهوته)اهـ.

وفي بغية المسترشدين للعلامة عبد الرحمن المشهور رحمه الله تعالى: (لا يضر وصول ريحٍ بالشمِّ، وكذا من الفم كرائحة البخور أو غيره إلى الجوف وإن تعمده؛ لأنه ليس عينًا)اهـ

قال شيخنا علي اسماعيل القديمي الشافعي نفع الله به في منظومته في المفطرات المعاصرة، في ما لا يفطر مع الكراهة :

تذوقُ الطعامِ والتعطرُ … مكروهةٌ وهي لا تفطرُ.

10/100

التبرع بالدم فلا يفسد الصوم قياسًا على الحجامة، وهي لا تفسده في المذهب، بل عند الجمهور خلافًا للحنابلة، وكذلك أخذ الدم للتحليل، والأفضل تأخيره إلى بعد الغروب خورجًا من الخلاف، قال الناظم حفظه الله تعالى:

تبرعٌ بالدم والتحليلُ … وبالحجامة لها تمثيلُ

ليس مفطرًا ولكن ذو خلاف … أولى فتركه خروجٌ من خلاف

11/100

وضع المراهم والكريمات واللصقات الجلدية ومرطب الشفاة ونحوها لا يفسد الصيام، وإن تشربها المسام.

قال الإمام النووي في المنهاج: (فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام)اهـ.

قال الخطيب الشربيني في المغني: (فلا يضر وصول الدهن) إلى الجوف بتشرب المسام وهي ثقب البدن ..كما لو طلى رأسه أو بطنه به، كما لا يضر اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثرًا بباطنه بجامع أن الواصل إليه ليس من منفذ)اهـ.

وأفتت دارُ الإفتاء الأردنية – وهي تلتزم المذهب الشافعي غالبًا – بعدم ضرر اللصوقات الجلدية، وكذا مرطبُ الشفاه لا يفسد الصوم؛ لعدم وصوله إلى الجوف.

12/100

المعتمد في المذهب أنَّ ما يدخل عبر الأذن يفسد الصوم.

- في التعليقات على بغية المسترشدين ما نصه: (قال في القلائد: (وأفتى شيخنا فيمن دخلت في أذنه ذرةٌ فآذته بجواز إدخال الماء عليها، وأنَّه يفطر وعليه القضاء)اهـ.

- وفي مغني المحتاج للخطيب: (والتقطير في باطن الأذن وإن لم يصل إلى الدماغ) اهـ، أي: مما يفطر.

- وفي الفقه المنهجي: (القطرة في الأذن مفطرة، لأنها منفذ مفتوح)اهـ.

وأفتى بعض الشافعية بعدم الإفطار بما يدخل من الإذن، وهو رأيُّ الإمام الغزالي (ت: 505هـ)، وقبله أبو علي السنجي والقاضي حسين والفوراني من الشافعية.

قال العلامة الشاطري الابن رحمه الله تعالى في شرح الياقوت النفيس : (وأتذكر قولاً في المذهب الشافعي مقابل الأصح: لا يبطل الصوم بوصول الماء إلى باطن الأذن، وهو قول قويٌّ، قال السيد أحمد بك الحسيني في شرحه لكتاب الأم: (سقطت على النساخ في الأم كلمة (لا) من عبارتها وهي: (ويفطر بوصول شيء إلى أذنه)، وأصل العبارة: (ولا يفطر بوصول شيء إلى أذنه) لكن هذا الشرح لم يُطبع، وتحقق الآن أنَّ الأذن منفذٌ غير مفتوح)اهـ.

13/100

المعتمد في المذهب أنَّ العين ليست منفذًا مفتوحًا إلى الجوف، وبالتالي لا يفطر الصائم بالقطرة فيها، ولو وجد طعمها في حلقه.

واختار بعض الشافعية المعاصرين أنَّ قطرة العين تفطر الصائم، بناءً على اتفاق أهل التشريح بأن لها منفذًا مفتوحًا،

ففي الفقه المنهجي: (القطرة في العين مفطرة، لأنه منفذ غير مفتوح)اهـ.

لكن هذا المنفذ يشبه المسام، ولذا فلا يؤثر ما دخل منه حتى ولو وصلت العين إلى حلقه بأن وجد لون الكحل في نحو نخامته وطعمه بحلقه، قال السيد عمر البصري في حاشيته على التحفة: (أهل التشريح يثبتونه – أي: منفذ العين -، وقد يُجابُ: أنَّه لخفائه وصغره ملحقٌ بالمسام)اهـ.

14/100

حاصل الأقوال في الإفطار بالإبر [عند الشافعية المعاصرين] ثلاثة:

- الأول: الإفطار بها مطلقًا، وهو الذي أفتى به كثيرٌ من فقهاء الشافعية في حضرموت، وألَّف والدُ شيخي العلامةُ سالمُ بن سعيد بكير رحمه الله تعالى رسالةً في الرد على من قال بعدم التفطير بها، سمّاها: (وضوح البطلان بالحكم بعدم الفطر بالإبرة بالحقن في نهار رمضان)، وُطبعت مذيلةً برسالة أخرى بعنوان: (حكم الإبرة في نهار رمضان)، للشيخ محمد عوض بن طاهر باوزير، جاء فيها بعد نقولاتٍ عن فقهاء المذاهب: (وبهذا يتضح: أنَّ الدواء المعطَى للصائم بواسطة الإبرة مفسدٌ للصوم على المذاهب الأربعة سواء كان في العضلات أو الوريد أو تحت الجلد أو قناة النخاع، وسواء كان للتغذية وللتقوية وإكثار الدم، أو لتخدير الأعصاب أو لعلاج مرض)اهـ

- الثاني: التفصيل، قال الشيخ حسن بن أحمد الكاف: (وقول فيه تفصيل – وهو الأصح – وهو:

إذا كانت مغذية فتبطل الصوم، ووإذا كانت غير مغذية فننظر:

أ- إذا كانت في العروق المجوّفة – وهي الأوردة – فتُبطل.

ب- وإذا كانت في العضل – وهي العروق غير المجوّفة – فلا تبطل)اهـ - الثالث: عدم الإفطار بالإبر مطلقًا، وممن قال بذلك د. محمد حسن هيتو في فقه الصيام، حيث قال: (الحقنة العضلية أو التي تكون في الوريد أو ما يسمى “بالإبرة” فإنه يجوز التداوي بها في نهار رمضان للصائم، وبكل أنواع الدواء، ولا تؤدي إلى الفطر، وذلك لأنّ الدواء لا يدخل من منفذٍ مفتوحٍ، كما أنَّ العضل أو الوريد لا يسمى جوفًا، فمن أراد التداوي بها في نهار رمضان فلا حرج عليه)اهـ.

وهذا أقرب الاقوال إلى الضابط المذهبي؛ لأنَّ الفتحة التي تحدثها الإبرة كفتحة المسامّ، فليست منفذًا مفتوحًا، ولذا قال العلامة ابن قاسم معلقَا على قول النووي رحمه الله تعالى: ((شرط الواصل كونه في منفذ مفتوح) أي: عرفًا أو فتحًا يُدرَك)اهـ.

15/100

التخدير في أثناء الصوم هل يبطله ؟!

إذا كان التخدير بالحقن بالإبر، فيأتي فيه الخلاف المتقدم، وعلى القول بعدم التفطير، ننظر: – فإن كان موضعيًا، فلا يضر الصوم.

وإن كان كليًا واستغرق جميع النهار بطل الصوم، وإن أفاق ولو لحظةً فيصح صومه، قياسًا على الإغماء، قال صاحب الزبد:

وإن يفق مغمى عليه بعض يوم …. ولو لحيظةً يصح منه صوم.

16/100

العلك والحبة تحت اللسان:

- العلك يفسد الصوم إذا سرى إلى الحلق، قال د. محمد حسن هيتو: (وأما العلك فإن كان يتحلل منه شيء يختلط مع الريق، ويبتلعه الصائم، كما هو معروفٌ في العلك الحالي المعاصر، فهذا حرام بالإجماع، ويفطر به الصائم، وأما إذا كان لا يتحلل منه شيء أبدًا، كقطعة الرخو المطاط مثلاً، فإنَّ هذا يكره ولا يحرم)اهـ.

- أما الحبة التي تُوضع تحت اللسان فتفسد الصوم أيضًا؛ لأنها تتحلل وتختلط بالريق وتسري إلى البدن – بحسب إفادة بعض الأطباء

17/100

القات والشَّمّة يفسدان الصوم إن سرى منهما شيء إلى الجوف.

قال العلامة محمد بن أحمد الأهدل في إفادة السادة العمد: (ومنه اللبان الذي يُبلُّ بالماء ويمضغ، فإن ازدرد[ابتلع] الريق وهو متغيّرٌ بلون ما يمضغه أفطر، قلتُ [أي العلامة الأهدل]: ومن العلك القاتُ المعروف باليمن، فإن صار متفتتًا بحيث يصير إلى الحلق، فإنَّه يفطر به، كما يفطر بالنشوق المسمى بالبردقان الذي يُوضع في الفم؛ لأنَّ أجزاءه تسري في الريق حتى يصل إلى الحلق، ثم إلى الباطن، ومن زعم إلحاقه بالعلك فقد وهم)اهـ.

البردقان : الشمَّة.

18/100

السباحة قد تفسد الصوم، وذلك إذا وصل الماء إلى جوفه أو دماغه أو باطن أذنه، حتى ولو دخل الماء سبقًا بلا قصد.

قال الرملي: (لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنَّه يحرم الانغماس ويفطرُ قطعًا)اهـ

19/100

معجون الأسنان، لا يفطر به الصائم، إن لم يدخل شيءٌ منه، أو ابتلع الريق الذي اختلط به، قال السيد عبد الله بن محفوظ الحداد، وقد سُئل عنه: (لا يضر ذلك مع المحافظة ألا يدخل شيءٌ من نفس المعجون ولا الريق المختلط به، ولا يضر بقاء النكهة؛ لأنَّها أثر لا عين)اهـ

وأما ما يتخلل بين الأسنان من بقايا الطعام فيفطر به إذا ابتعله، قال د. محمد حسن هيتو: (ما يبقى في خلل الأسنان من الطعام فإنه يجب عليه أن يتحراه ويخرجه، فإن ابتلعه عمدًا أفطر عند الشافعية بلا خلاف)اهـ.

20/100

استعمال المرأة الدواء لمنع الحيض؛ لتتمكن من الصيام مع الناس جائز، وفي فتاوى القمّاط ما حاصله: (جواز استعمال الدواء لمنع الحيض)اهـ

والعلامة القمّاط هو محمد بن حسن القماط الزبيدي (ت: 903هـ)، نولى قضاء #عدن، له ترجمة في النور السافر.

21/100

سبق الماء إلى الجوف بغير اختيار على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يفطر به مطلقًا سواء بالغ أم لم يبالغ، وهو إذا سبقه الماء في أمر غير مأمور به شرعًا، كرابعة من مضمضة أو استنشاق، وكانغماس للصائم في الماء، وكغسل تبرد وتنظف.

الثاني: ما يفطر به إذا بالغ فقط، كمضمضةٍ أو استنشاق مطلوبان في الوضوء أو الغسل.

الثالث: ما لا يفطر به وإن بالغ، كمن بالغ لإزالة نجاسة من فمه.

من بغية المسترشدين (3/85) نقلاً عن العلامة الكردي رحمه الله تعالى

22/100

تفصيل النخامة في المذهب الشافعي.

1- النخامة إذا لم تصل إلى حدّ الظاهر – وهو مخرج الحاء على المعتمد – لا تضر .

2- وإذا وصلت إلى حد الظاهر ولم يقدر على قلعها ومجها لا تضــر أيضًا

3- وإذا وصلت إلى حد الظاهر وقدر على قلعها ومجها وجب ذلك وحينئذٍ لا يفطر .

4- فإن لم يقلعها ولم يمجها بل رجعت إلى حد الباطن أفطر على الأصح ، مقابله – وهو الصحيح – : لا يفطر ، وفي هذه الحالة إذا كان جاهلًا أو ناسيًا أنه في صيام لا يفطر أيضًا.

23/100

يوم الشك له صورتان:

- الأولى: أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال مع الصحو، وتحدث الناس برؤيته، ولم يُعلم عدلٌ رآه.

فلو لم يُر الهلال مع الغيم فليس يوم شك، بل هو من شعبان.

وإذا لم يتحدث الناس برؤيته فهو أيضًا من شعبان.

وإذا ثبت أنّ عدلاً رآه فهو من رمضان. - الثانية: أن يشهد برؤيته من لا تقبل شهادته كامرأة وعبدٍ وصبيّ وفاسق.

ويحرم صوم يوم الشك بلا سبب يقتضي صومه، كقضاءٍ أو نذرٍ، أو ورد.

24/100

لو نذر شخصٌ صوم يوم بعينه كالأحد مثلا، فصادف أنه يوم الشك ، فهل ينعقد نذره، ويصح صومه ؟

قال الشبراملسي في حاشية النهاية: (تبين عدم انعقاد نذره فلا يصح صومه)اهـ

وفي التحفة (3/417) ما يخالفه، حيث قال مع المتن: ( (وله) من غير كراهة .. والنذر كأن نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك، أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد)اهـ

قال الشرواني: (وهذا – أي: ما قاله الشبراملسي – مخالف لقول الشارح – أي: ابن حجر – ولعله لم يطلع عليه فليراجع)اهـ مخلصًا.

وانظر حاشية الجمل (2/324)

25/100

إذا وطئ الصائم في الفرج في نهار رمضان حال كونه عامدًا، وهو مكلف بالصوم، بقيودٍ أخرى، ترتب على فعله ستة أمور:

- الإثم.

- فساد الصوم.

- وجوب الإمساك بقية اليوم؛ لحرمة الشهر.

- وجوب القضاء فورًا.

- الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، وتجب على الزوج دون الزوجة.

- التعزير إن لم يأتِ تائبًا.

26/100

إنزال المني بالاستمناء يفسد الصوم مطلقًا، سواء بحائل أو بغيره، بيده أو بيد حليلته.

وإذا باشر زوجته بلمسٍ أو قبلةٍ فأنزل، ننظر:

فإن كان بمباشرة (أي: من غير حائل) فإنه يفطر بذلك .

وإن كان بغير مباشرةٍ فلا يفطر.

وإذا نظر أو فكّر فأنزل بمجرد ذلك، ننظر:

- فإن جرتْ عادته بالإنزال من ذلك أفطر، على المعتمد عند الرملي خلافًا لابن حجر.

- وإن لم تجرِ عادته بالإنزال من ذلك لم يفطر.

- ومع ذلك يحرم عليه تكرير النظر والفكر وإن لم ينزل كما اعتتمد الخطيب والرملي.

- أما خروج المني باحتلامٍ فلا يفطر به الصائم.

وهذه المسألة فيها تشعب واختلفت فيها تقريرات العلامة ابن حجر في كتبه، وهذه خلاصتها.

27/100

ابتلاع الصائم للريق يفطر به الصائم في صور، ولا يفطر به في صور:

- لا يفطر الصائم ببلع ريقه ما دام في معدنه، حتى ولو جمعه فابتلعه لم يفطر على الأصح.

- ولو أخرج لسانه وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه فإنه لا يفطر أيضًا على المعتمد.

- ويفطر إذا ابتلع ريقه، وهو مختلط بغيره سواء كان طاهرًا أو نجسًا.

- ويفطر إذا أخرج ريقه إلى ظاهر الشفة ثم رده وابتلعه.

- ويفطر إذا بلَّ خيطًا بريقه وردَّه إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل.

28/100

يفطر الصائم إذا تعمد إخراج القيء، حتى ولو تيقن أنّه لم يرجع شيءٌ إلى جوفه، لأنَّ تعمد إخراجه مفطر بنفسه كالاستمناء، وأما من ذرعه القيء أي: غلبه، بأن خرج بغير اختياره، فلا يفسد صومه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء – غلبه – وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضِ) أخرجه أبو داود، وقال النووي: (حسن بمجموع طرقه).

قال الترمسي في حاشيته (5/547): (لو احتاج المريض إلى التقيؤ لأجل التداوي بقول طبيب أفطر) أي: وعليه القضاء.

وحكم القَلَس حكم القيء، قال النووي: (هو بفتح القاف واللام وبالسين المهملة، يقال: قلس يقلس بكسر اللام، أي: تقايا، والقلْس باسكان اللام القئ، وقيل: هو ما خرج من الجوف ولم يملأ الفم قاله الخليل بن أحمد)اهـ

29/100

يحرم أكل الصائم آخر النهار إذا شك في غروب الشمس؛ لأن الأصل بقاؤه، فإذا ظن انقضاء النهار باجتهاد أو أخبره عدلٌ بذلك جاز له أن يفطر، والأحوط ألا يفطر إلا بعد اليقين.

وإذا أكل وتبيّن له بقاء النهار، فسد صومه ذلك اليوم، وعليه القضاء، لتحقق خلاف ما ظنه، ولا عبرة بالظن إذا تبين خطؤه.

أما إذا لم يتبين له شئ أو بان له أنّ الأمر كما ظنه من غروب الشمس فصومه صحيح.

قال الشبراملسي: والأقرب أنه لا يجب عليه السؤال عما يبين غلطه أو عدمه.

30/100

يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل المقيم المطيق للصوم حسًا وشرعًا.

فلا يجب لا أداءً ولا قضاء على الكافر الأصلي، أي: وجوب مطالبة في الدنيا، وإن كان يجب عليه وجوب عقوبةٍ في الآخرة.

ولا يجب لا أداءً ولا قضاءً على الصبي.

ولا يجب لا أداء ولا قضاءً على المجنون.

ولا يجب الصوم على المسافر سفر قصر بشروط ستأتي وعليه القضاء.

ولا يجب على غير المطيق حسًا لكبرٍ وهرمٍ، وعليه الإطعام إن كان مرضه لا يُرجى شفاؤه، ولا على غير المطيق شرعًا كالحائض والنفساء، وعليهما القضاء.

31/100

يُؤمر الصبي والصبية وجوبًا من قِبل وليه بالصيام عقب إتمام سبع سنين إن ميّز، وإن لم يميز فعند التمييز، فلا يجب أمره إلا بالتمييز بعد السبع، وإذا ميّز قبل السبع قبل السبع يؤمر ندبًا، ويضرب على تركه بعد العشر السنين، خلافًا للرملي الذي اعتمد أنَّه يضرب في أثناء العشر، ويكون أمره وضربه مقيدان بإطاقه الصوم، أما إذا لم يطق الصوم فإنَّه لا يؤمر ولا يضرب.

والتمييز، قيل: أن يأكل وحده، ويلبس وحده، ويستنجي وحده، وأفضل منه: أنه من يفهم الخطاب ويحسن الجواب.

وما قرره الفقهاء هنا قياسًا على ما جاء في الصلاة، والله أعلم.

32/100

يجوز للمريض أن يفطر في رمضان؛ لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضًا أو علىى سفرٍ) أي: فأفطر (فعدة من أيام أخر)، تقدير الآية: فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أُخر، فحُذف المضاف والمضاف إليه، وإنما يجوز الفطر للمريض إذا كان الصوم يشق عليه مشقةً ظاهرةً، أي: المشقة التي تبيح التيمم.

قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى: (يجوز للمريض الفطر بالمرض المذكور حتى وإن تعدى بتسببه لنفسه، كأن تناول ليلاً ما يمرضه نهارًا قصدًا، ومثله جواز القعود في صلاة الفرض لمن تعدّى بكسر رجله؛ لانتهاء المعصية)اهـ بتصرف يسير من حاشية الترمسي (5/603).

33/100

المريض إذا كان مرضه مستمرًا ليلًا ونهارًا، فلا يجب عليه تبييت نية الصيام، لدوام عذره، وإن كان مرضُه متقطعًا بأن كان يشتد وقتًا دون وقتٍ، ننظر:

- إن كان وقت الشروع في الصوم [قبل الفجر] مريضًا جاز له ترك النية؛ لوجود العذر عند الشروع في الصيام.

- وإن كان وقت الشروع في الصوم [قبل الفجر] فيجب عليه النية والصوم، فإن احتاج إلى الفطر نهارًا بسبب اشتداد المرض فله الفطر.

ولو أفطر المريض بسبب مرضه، ثم شُفي في النهار، فلا يجب عليه الإمساك بقية النهار، لكن يسنُّ له ذلك.

34/100

تقدم في المنشور (100/33) أنَّ المريض إذا اشتدَّ عليه المرض نهارًا – بأن تضرر به ضررًا يبيح التيمم – جاز له الفطر على ما اعتمده شيخ الإسلام والخطيب والرملي، وقال ابن حجر وتبعه الزيادي: يجب عليه الفطر، واتفقوا على أنَّه إذا خاف الهلاك أو فوات منفقة عضو وجب الفطر.

ويشترط لجواز فطره نية الترخص، بأن يعتقد أنَّ الإفطار جائزٌ له حينئذٍ، وأنَّ الشرع يسهل له هذا الأمر بتجويزه له، فإن أفطر دون هذه النية أثم، وإنما تجب نية الترخص إذا شرع في الصوم ثم أفطر للمرض، دون من لم يصم لإطباق مرضه كما تقدم، حاشية الجمل 2/332

قال في نهاية الزين: (ويلزم كل مترخص بالفطر نية الترخص ليتميز الفطر المباح عن غيره)اهـ

35/100

لا يضر النومُ الصومَ ولو عمّ جميع النهار، ويحصل ثواب الصوم بذلك، وإن كان النائم قد فاته خير كثير.

ويبطل الصومُ بالجنون، ولو طرأ لحظةً ما في النهار.

أما الإغماء فلا يبطل الصوم إلا إذا استغرق جميع النهار.

قال الرملي في النهاية: (فلو قلنا إنَّ المستغرق منه لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى، بالأضعف، ولو قلنا إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى، فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية، والثاني يضر مطلقا، والثالث لا يضر إذا أفاق أول النهار)اهـ، وهذا يصلح مثالًا لقياس الشبه الذي هو تردد فرعٍ بين أصلين.

وانظر ما تقدم في المنشور 100/15

36/100

يجوز للمسافر سفرًا طويلًا أن يترخص بالإفطار في رمضان، بشرط كون سفره مباحًا، أما إذا كان سفره معصية فلا يجوز له الترخص بذلك، والسفر الطويل هو مسيرة يومين، وتقديره عند بعض المعاصرين (83 كم)، فلو كان المكان الذي يقصده بسفره يبتعد هذه المسافة فأكثر فله الترخص بالإفطار، وإن كانت المسافة إليه أقل من ذلك [أي: نحو 70 كم مثلا]، فليس له الترخص بالفطر؛ لأنَّ الإفطار في رمضان خاص بالسفر الطويل.

37/100

قول عامة أهل العلم أنَّ من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فإنَّ له الإفطار بعذر السفر؛ لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وأمر الناس بالفطر. متفق عليه .

من طلع عليه الفجر وهو صائم ثم سافر فلا يجوز له الإفطار في ذلك اليوم؛ لأنّ العبادة إذا اُبتدت في الحضر استصحب لها حكم الحضر.

ومن هنا يتبين خطأ كثير من الناس الذين ممن سيسافر صباحًا، حيث يصبح بعضهم مفطرًا مع أنّ سفره في أثناء النهار، وبعضهم يفطر بعدما أصبح صائمًا، وكل ذلك خطأ.

38/100

الشخص إذا نوى الإقامة، فله حالتان:

- أن تكون أقل من أربعة أيام عدا يومي الدخول والخروج فإنه حينئذٍ يعتبر مسافراً، وله أن يترخص بالإفطار وغيره من رخص السفر.

- أما إذا نوى الإقامة أربعة أيامٍ فصاعدًا، فليس له الترخص بالإفطار.

وإذا لم ينو الإقامة بل أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها فالأصح عند الشافعية: أنّه يترخص إلى ثمانية عشر يومًا فقط.

39/100

العلة في جواز الإفطار في رمضان هي السفر لا المشقة؛ لأنَّها تختلف اختلاف الناس ولا تنضبط، فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة؛ ضبطا للقوانين الشرعية، كما يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات (1/396)، وبناءً عليه المسافر بالوسائل الموصلات المريحة يجوز له الترخص بالفطر وغيره من رخص السفر.

40/100

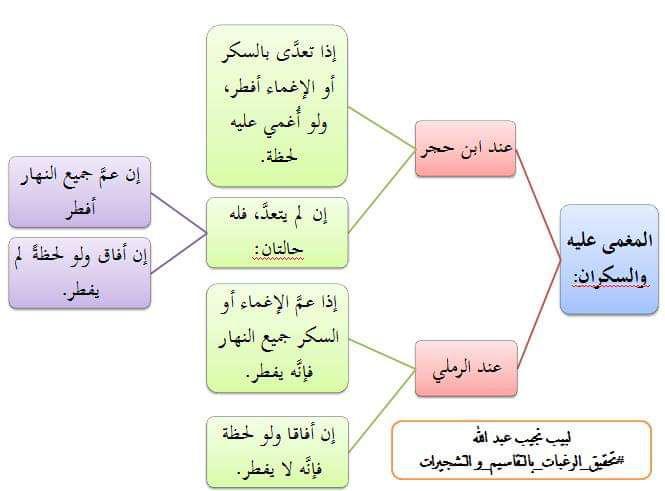

تقدم أنَّ المجنون لا يجب الصوم عليه ولا يصح منه، ولو طرأ عليه أثناء النهار ولو لحظةً بطل صومه، وأنَّ المغمى عليه لا يصح صومه إن استغرق النهار سائر اليوم، فإن أفاق ولو لحظةً صح صومه.

وهل يجب عليهما القضاء:

المذهب: أنَّه لا يجب القضاء على المجنون، سواء قلّ جنونه أو كثر ، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه، قاله النووي في المجموع.

والمذهب أيضًا: أنَّه يجب القضاء على المغمى عليه سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه.

والفرق بينهما:

أنّ الإغماء مرض ويخالف الجنون فإنه نقص، ولهذا لا يجوز الجنون على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ويجوز عليهم الإغماء، قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب.

فإن قيل: أليس المذهب عدم وجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه، فلماذا يجب قضاء الصوم عليه؟

فالجواب: أنَّ الفرق بين الصوم والصلاة أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة.

41/100

أفطر شخص حين غربت الشمس قبل صعوده الطائرة، فلما طارت رأى الشمس، صحَّ صومه؛ لوقوع الإفطار في محله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل وأدبر النهار، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم) أخرجه مسلم.

والأصل أنَّ كل إنسان متعبّد بما يراه، فالذي يسكن في أرض منخفضة – كأهل السواحل – يرى غروب الشمس قبل أن يراها من يسكن الجبال، وإن تقاربت المسافة بينهم، فلا يجوز لأهل الجبال الفطر مع من يرون غروب الشمس أولا من أهل الساحل، وإن كانوا في نفس البلدة.

وبناءً عليه: فالذين يسكنون الأبراج العالية سيتأخر إفطارهم عمن يسكن في ذات الأبراج لكن في الطوابق السفلية.

وقد حُكى عن ابن أبي موسى الضرير من فقهاء الحنفية (ت:334هـ) أنَّه سُئل عن صعد منارة الإسكندرية، فيرى الشمس بزمن طويل بعدما غربت عندهم في البلد، أيحل له أن يفطر ؟ فقال: لا، ويحل لأهل البلد، لأنَّ كلاً مخاطب بما عنده.

42/100

من كان مسافرًا في الطائرة، فأقلعت قبل الغروب واتجهت غربًا، مثلًا جاكرتا إلى عدن [آمين]، فإنه يبقى ناظرًا الشمس لساعات، فمتى يفطر، للمعاصرين ثلاثة آراء:

الأول: يفطر بتوقيت البلد الذي أقلعت منه الطائرة؛ استصحابًا لحكمه.

الثاني: يفطر إذا حان الغروب في البلد الذي فوقه الطائرة، وإن كان يرى الشمس – وذلك بأن يخبر قائد الطائرة بأن الشمس غربت في المدينة التي نطير فوقها – لأنَّ للهواء حكم القرار.

والثالث: لا يفطر حتى تغرب الشمس، وإن طال الوقت لساعات.

وهذا هو الأقوى – في ظني – وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل وأدبر النهار، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم) أخرجه مسلم، وهذا لا يزال يرى الشمس، فلم يدخل وقت الإفطار في حقه، ويضعف الرأي الثاني، ما تقدم في المنشور السابق(100/٤١).

43/100

إذا سافر المريض قبل الفجر، وكان قد نوى الصيام، ثم بدا له أن يفطر فله ذلك بلا كراهةٍ؛ لوجود سبب الترخص وهو السفر، فإن قيل: أليس إذا نوى إتمام الصلاة ثم أراد القصر لا يجوز له، فلماذا جاز هنا الإفطار وقد نوى الصوم ؟!

فالجواب من وجهين:

- ثبوت النص بذلك، فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: (أولئك العصاة، أولئك العصاة) أخرجه مسلم.

- أنّه إذا ترك الإتمام إلى القصر فقد تركه إلى غير بدل، وهنا يترك الصوم إلى بدل وهو القضاء.

44/100

أيهما أفضل الصوم أم الفطر في السفر ؟

المذهب: أن الصوم أفضل لمن لا يتضرر به، واستظهر بعض الشافعية أن المراد بالضرر هنا: ما يصعب معه تعاطي الصوم صعوبةً لا تحتمل غالبًا، وإنما كان الصوم أفضل لأمور:

- أنه الأغلب من أحوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

- أن الأصل أفضل من الرخصة.

- أنه يحوز فضيلة الوقت.

- أنه فيه مسارعة لبراءة الذمة.

أما إذا خشي ضررا بالصوم، في حال أو الاستقبال بأن يضعفه عن أعمال الطاعات والبر فالفطر أفضل.

بل قد يجب الفطر إن تضرر بالصوم ضررا يبيح التيمم، كتلف نفس أو عضو أو منفعته .. إلخ، وعليه يحمل حديث: (أولئك العصاة ، أولئك العصاة).

45/100

الأصح عند الشافعية أنَّ القصر أفضل من الإتمام لمن كان سفره ثلاثة مراحل، ولم يكن يديم السفر، بينما نصوا على أنّ الأفضل للمسافر الصوم لا الإفطار ، فما الفرق ؟

الفرق أنَّه في الصوم لا يوجد خلاف يعتدُّ به في إيجاب الفطر، فكان أفضل، بينما هناك من قال بوجوب القصر كالإمام أبي حنفية رحمه الله تعالى.

والفرق الثاني: بأن في القصر فيه إبراء للذمة، أما الفطر ففيه إشغال الذمة القضاء.

والفرق الثالث: أنّ الغالب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر، بينما ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر.

46/100

إذا زال العذر المبيح للفطر بأن بلغ الصبي أو أقام المسافر أوشفي المريض فلهم حالتان:

الأولى: أن يكونوا صيامًا، فيحرم عليهم الفطر؛ لأنَّ ما جاز لعذرٍ بطل بزواله، وعليه لو حصل من أحدهم جماعٌ مثلاً لزمته الكفارة المغلظة.

الثانية: ألا يكونوا صيامًا، فيستحب لهم الإمساك لحرمة الشهر، ولا يجب عليهم؛ لكونهم معذورين بالفطر، وإن أكلوا فليتخفوا؛ لئلا يتعرضوا للتهمة ويوقعوا غيرهم بسوء الظنّ.

47/100

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب:

(فرع: لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع فإن صام شيئا من ذلك لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نوى ولا غيره، هذا هذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء.

وقال أبو حنيفة في المريض كقولنا وقال في المسافر يصح ما نوى، دليلنا القياس على المريض)اهـ

48/100

التتابع في القضاء:

لا يجب التتابع على من عليه قضاء من رمضان، لكنه يستحب تعجيلاً لبراءة الذمة، وقد يجب التتابع في حالتين:

الأولى: إذا تضيّق عليه وقت القضاء، بأن كان عليه خمس أيام ولم يبقَ من رمضان إلا خمسة أيام.

الثانية: إذا تعمد الترك للصيام، بأن أفطر بغير عذر؛ لأنه حينئذٍ يجب عليه القضاء فورًا.

49/100

- من أفطر في رمضان بعذر كمرضٍ يُرجى برؤه واستمر معه العذر حتى مات فلا فدية عليه ولا صيام؛ لعدم التمكن من القضاء، ولا غثم عليه لعدم تقصيره، ومثل صوم رمضان في هذا صوم النذر والكفارة، كما في فتح الوهاب لشيخ الإسلام، والمراد بالتمكن أن يدرك زمنا قابلا للصوم قبل موته بقدر ما عليه وليس به نحو مرض، أو سفر.

- ومن أفطر في رمضان بعذر وتمكن من قضاء فلم يقضِ فمات لزمته عنه الفدية، ولوليه أن يصوم عنه على القديم المعتمد.

- أما من أفطر في رمضان تعديًا لزمه القضاء فورًا، وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى.

50/100

تجب الفدية بدلًا عن الصوم غالبًا، وتسمى ” الكفارة الصغرى” و “الكفارة المخففة” لمقابلتها “الكفارة المغلظة” الواجبة بالجماع أثناء الصوم بشروطٍ، والتي سيأتي الكلام عليها في منشورات لاحقة تفصيلًا إن شاء الله تعالى.

تجب الفدية بأحد ثلاثة أسباب، هي:

- كونها بدلاً عن نفس الصوم.

- كونها لفوات فضيلة الوقت.

- كونها لتأخير القضاء عن وقته.

وإنما كانت الفدية بدلا عن الصوم “غالبًا” لا “دائمًا” لأنَّ فدية الهرم ومن لا يُرجى برؤه تجب ابتداءً لا بدلًا عن الصوم على الأصح، ومقابله (الصحيح): أنّها بدل عن الصوم، ويترتب على هذا الخلاف مسائل سأشير إليها في المنشور القادم إن شاء الله تعالى.

51/100

تقدم في المنشور (50/100) أنَّ فدية الهرم ومن لا يُرجى برؤه تجب ابتداءً لا بدلًا عن الصوم على الأصح، ومقابله (الصحيح): أنّها بدل عن الصوم، ويترتب على الأصح مسائل، منها:

- أنَّه إذا قدر على الصوم – ولو قبل إخراج الفدية – فإنَّه لا يلزمه القضاء بناءً على الأصح من أنَّ الفدية وجبت ابتداءً.

- أنَّه لو نذر العاجزُ لهرم أو مرضٍ لا يُرجى برؤه الصومَ .. لم يصح نذره؛ لأنَّه ليس مخاطبًا بالصوم ابتداءً بل مخاطبٌ بالفدية.

- وإذا تكلف الصوم .. فلا فدية عليه؛ لأن محل مخاطبته بالمد ابتداءً إن لم يرد الصوم، وإلا .. خوطب به.

52/100

مقدار الفدية عمّن عجز عن الصوم مدٌّ عند الشافعية والمالكية وهو تقريبًا (600 جرام)، وعند الحنفية – كما في البحر الرائق (2/308) أنّها: نصف صاعٍ (كيلوان وربع تقريبًا)، وعند الحنابلة: مدٌّ من برٍ (600 جرام) أو نصف صاعٍ من غيره (كيلو وربع).

تنبيه:

الصاع عند الحنفية نحو أربعة كيلو ونصف تقريبًا، بينما عند الجمهور كيلوان ونصف.

والمد عند الحنفية كيلو و150 جرام تقريبًا، بينما عند الجمهور (600 جرام تقريبًا).

53/100

جنس الفدية هو جنس ما يُخرج في زكاة الفطر، فيجب إخراج المقدار المتقدم ذكره في المنشور السابق من غالب قوت البلد، والجمهور أنَّه لا يجزيء إخراجها نقدًا بل يجب طعامًا.

وعند الحنفية: (تجزيء القيمة)، وإذا قلّد الشخص مذهب الحنفية فيلزمه إخراج قيمة المقدار الواجب عندهم، وهو كيلوان وربع تقريبًا كما تقدم.

وتُعطى الفدية للفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى (ففدية طعام مسكين)، والفقير أشدُّ حاجة منه، فهو من باب أولى، ولا تُعطى لغيرهما ممن يستحقون الزكاة.

54/100

يجوز إعطاء فدية يومين أو أكثر لمسكين واحدٍ، بل يجوز إعطاء فدية جميع رمضان لمسكينٍ واحدٍ، وإن كان خلاف الأفضل، قال العز بن عبد السلام رحمه الله: (سدُّ جوعة عشرة مساكين أفضل من سدِّ جوعة واحدٍ عشرة أيام)اهـ.

ولا يجوز إعطاؤه أقل من مدٍّ؛ لأنَّ المدَّ بدلٌ عن صوم يومٍ واحدٍ، والصوم لا يتجزأ.

أما وقت إخراج القدية: فإنَّ فدية اليوم تُخرجُ بعد طلوع فجره أو في ليلته، ولا يجزىء إخراجها قبل دخول رمضان ولا في أوله عن جميع الشهر، وتجزئ في آخر يوم منه أو بعده عن جميع الشهر.

55/100

إذا كان العاجز عن الصيام لهرمٍ ومرضٍ لا يُرجى برؤه عاجزٌ أيضًا عن الإطعام، فهل تسقط عنه الفدية أم تستقر في ذمته ؟ خلاف في المذهب:

- فالمعتمد عند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني والرملي أنها تستقر في ذمته.

- والمعتمد عن العلامة ابن حجر أنها تسقط عنه، وهو ما بحثه النووي في المجموع شرح المذهب، وهو مذهب الحنفية أيضًا، وهو الأوفق بيسر الشريعة وتخفيفاتها.

وهو مقتضى الضابط المشهور: (أنَّ الحقوق المالية إذا لم تكن بسبب من الشخص فإنها لا تستقر في ذمته كزكاة الفطر)، والله أعلم.

56/100

الصوم والحامل والمرضع:

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الحامل والمرضع على أقوال:

- مذهب الشافعية والحنابلة: أنهما إذا خافتا على نفسيهما أو مع الولد عليهما القضاء فقط، وإذا أفطرتا خوفًا على الجنين أو الرضيع فعليهما القضاء والإطعام.

- ومذهب الحنفية: أنَّ عليهما القضاء فقط.

- وللمالكية أربعة أقوال.

- ورُوي عن بعض الصحابة أنّ عليهما الإطعام فقط، عكس مذهب الحنفية.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: (سبب اختلافهم: تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض، فمن شبههما بالمريض قال: عليهما القضاء فقط، ومن شبههما بالذي يجهده الصوم … وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبهًا)اهـ

57/100

العلة في جواز الإفطار هي الحمل والإرضاع، ولذا قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى: إنّ المرضع يجوز لها الإفطار سواء كانت أمًا أو مستأجرةً أو متطوعةً بالإرضاع، كالسفر هو علة جواز الإفطار، سواء سافر لغرض نفسه أو لغرض غيره.

قال الفقهاء المتقدمون: (الحامل لا يتصور فيها الاستئجار والتطوع)، كما في حاشية الترمسي (5/761)، وفي عصرنا أصبح ممكنًا موجودًا – وإن كانت المجامع الفقهية أصدرت حكمًا بتحريمه – إلا أنَّ له نفس حكم المرضع المستأجرة والمتطوعة، والله أعلم.

58/100

الخوف المعتبر الذي يُشرع معه الفطر: أن تخاف الحامل من إسقاط الجنين، والمرضع من أن يقل اللبن، وقد يجب عليهما الفطر إذا خيف تضرر الولد، وحينئذٍ تجب الفدية والقضاء.

ويلحقُ بالحامل والمرضع في التفصيل السابق من أفطر لإنقاذ شخصٍ مثلًا أشرف على الهلاك، كغريق، فإن خاف على الغريق فقط الهلاك، ولم يمكن تخليصه إلا بفطره وجب عليه، وعليه القضاء والفدية؛ لأن فطر ارتفق به شخصان، وإن وخاف على نفسه فقط ، أو على مالٍ فعليه القضاء فقط؛ فعليه القضاء فقط؛ لأنه فطر ارتفق به شخص واحد؛ إلا أنه لا يجب الفطر لإنقاذ المال بخلاف الآدمي مثلًا.

59/100

تقدم أنّ المرضع يجوز لها الإفطار سواء كانت أمًا أو مستأجرةً أو متطوعةً بالإرضاع، فهل يشترط تعيّن الإرضاع عليهم ؟ّ! بمعنى أنّه لا يجوز لهم الفطر إذا وُجدت مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الرضاع .

أما الأم فلا يشترط في حقها ذلك.

وأما المتبرعة والمستأجرة فالدي اعتمده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني وابن حجر في المنهج القويم وشرح الإرشاد أنّه يشترط ذلك في حقهم، بمعنى أنّه: لا يجوز لهما الفطر إذا وُجدت مفطرة أو صائمةً لا يضرها الإرضاع.

والذي اعتمده ابن حجر في التحفة أنّه يجوز لهما الفطر وإن لم يتعين الإرضاع عليهما بأن تعددت المراضع، على العلامة الكردي في الحواشي المدنية: (وهذا هو منقول المذهب)اهـ

60/100

سألتان متعلقتان بإفطار الحامل والمرضع:

الأولى: نصّ الرملي في نهاية المحتاج أنّ الفدية تجب على الحامل والمرضع، فقال: ((لزمتهما) مع القضاء (الفدية في الأظهر) في مالهما)اهـ، وعند الحنابلة أنّها على من تلزمه نفقة الحمل والرضيع.

الثانية: لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد، فلو أفطرت المرأة لأنّها حامل بطفلين، أو ترضع اثنين فأكثر فلا تلزم إلا فدية واحدة.

61/100

إذا كانت الحامل أو المرضع مسافرتين أو مريضتين فأفطرتا، فلذلك أربعُ حالات:

الأولى: أن يكون فطرهما لأجل السفر أو المرض فقط، فلا تلزمهما الفدية.

الثانية: أفطرتا ترخصًا، ولم تقصدا الفطر لأجل السفر والمرض أو لأجل الإرضاع والحمل، لا تلزمهما الفدية، صرّح به الرملي في النهاية، ونقله الترمسي عن ابن قاسم.

الثالثة: أن يكون فطرهما لأجل السفر والمرض مع قصد الخوف على الحمل والولد فلا تلزمهما الفدية.

الرابعة: أفطرتا لأجل الإرضاع والحمل، عليهما الفدية على ما اعتمده الرملي وابن حجر في التحفة، وإن خالفه في الإيعاب فقال: لا تجب عليهما الفدية مطلقًا، أي: إن كانتا مريضيتين أو مسافرتين، وظاهر كلام الخطيب في الإقناع شرح متن أبي شجاع، وجوب الفدية مطلقًا، وهو ما نقله عنه الترمسي في حاشيته، ونقل عنه صاحب المنهل النضاخ: أنه لا تلزمهما.

62/100

من شروط السفر الذي يجوز فيه الترخص بالقصر والجمع والفطر ألا يكون لمجرد رؤية البلاد والتنزه، بل لا بد له من غرضٍ صحيح كعلاج أو تجارة مثلًا، فمن سافر لمجرد رؤية البلاد فليس له الترخص لا بالقصر ولا الجمع ولا الفطر ولا غيرها.

لكن إذا كان لسفره طريقان: أحدهما طويل يجوز فيه الترخص (83 كم فأكثر)، والآخر قصير لا يجوز فيه الترخص، فسلك الطريق الطويل بغرض التنزه [وهو يزيل الكدورات النفسية ويعدّل المزاج]، جاز له الترخص، بخلاف ما إذا سلك الطريق الطويل لمجرد رؤية البلاد، فإنه عبث فلا يترخص، كما في الفتاوي الفقهية (1/231).

ولو أنشأ السفر أصلا بقصد التنزه لم يجز له الترخص، قال البجيرمي في حاشية منهج الطلاب: (فالحاصل أن التنزه لا يصح أن يكون غرضا حاملا على أصل السفر، ويصح كونه غرضا حاملا على العدول إلى الطويل)اهـ.

63/100

من مات وعليه صومٌ من رمضان أو غيره كنذرٍ أو كفارةٍ، فالمذهب الجديد أنّه يُخرَج من تركته مدٌّ لكل يومٍ.

والقديم، (وهو المعتمد) أنَّ الولي يُخيّر بين الإطعام أو يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه) متفق عليه، ، والمراد بالولي: القريب، سواء كان هذا القريب وارثًا أو عاصبًا أو غيرهما.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (وليس للجديد حجة من السنة، والخبر الوارد بالإطعام ضعيف، ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم)اهـ.

يشير إلى حديث: (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا) رواه الترمذي.

64/100

تقدم في المنشور السابق جواز الصيام والإطعام عمّن مات وعليه صوم، فأيهما الأفضل ؟

اقتضى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: (يسنُّ) أي: الصوم، أنَّه أفضل من الإطعام، وعبارة العلامة الخطيب الشربيني في مغني المحتاج تشير إلى ذلك حيث قال: (يصوم عنه وليه – أي يجوز له الصوم عنه – بل يندب له، ويجوز له الإطعام)اهـ، وبه صرّح العلامة الباجوري في حاشيته، لكن قال العلامة ابن حجر الهيتمي في شرح المقدمة الحضرمية: الإطعام أولى من الصوم؛ للخلاف فيه دون الإطعام، وهو ما قاله العلامة باعشن أيضًا في بشرى الكريم.

ويقوّي أولوية الإطعام أيضًا أنّ نفعه متعدٍ بخلاف الصوم، ولهذا كان شيخي العلامة علي بن سالم بكير حفظه الله يفضّل الإطعام.

وبناءً على ما تقدم فلو قال بعض الورثة: نطعم، وقال بعضهم: نصوم، أُيب الأولون كما رجحه الزركشي وابن العماد، انظر حاشية الترمسي (5/750).

65/100

تقدم أنَّه يُندب للولي – وهو القريب البالغ العاقل – أن يصوم عمن مات وعليه صوم، وأنَّ هذا هو القديم المعتمد، وإذا أراد أجنبي أن يصوم عن الميت فلا يجوز له ذلك ولا يصح إلا إذا أذن له الميت – أي: قبل موته – أو أذن له الولي كما يجوز لقريبٍ أن يطلب من أجنبي أن يصوم عن الميت ولو بأجرةٍ، قال في قوت الحبيب (ص182): (ويجوز للأجنبي ذلك بإذنٍ من الميتِ أو من الولي، بأجرةٍ أو دونها بخلافه بلا إذن)اهـ.

66/100

تقدّم أنّه ليس للأجنبي أن يصوم عن الميت إلا بإذنه أو بإذن وليه، وهل له الإطعام عنه بغير إذن؟

اختلفت عبارات فقهائنا الشافعية:

فقال الباجوري في حاشيته ما نصه: (وللأجنبي ولو من غير إذنٍ الإطعام من ماله عن الميت؛ لأنَّه من قبيل وفاء دين الغير)اهـ، وبه صرّح الشيخ عوض في تقريراته على الإقناع للخطيب.

والذي اعتمده العلامتان ابن حجر والرملي أنَّه لا يصح من الأجنبي صومٌ ولا إطعام إلا بإذن، قال الرملي في النهاية: (وهل له – أي: الأجنبي – الإطعام؛ لأنّه محض مالٍ كالدين أو يفرّق بأنه هنا بدل عما لا يستقل به ؟ الأقرب لكلامهم – وجزم به الزركشي – الثاني) أي: لا يستقل به .

وهذه من المسائل القليلة التي قرر فيها العلامة الباجوري في حاشيته خلاف معتمد ابن حجر والرملي رحم الله الجميع.

67/100

لو مات شخصٌ وعليه صوم ثلاثين يومًا مثلا من رمضان أو نذر أو كفارة، فصام عنه ثلاثون قريبًا وأجنبيًا بالإذن أجزأ ذلك، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: (إذا قلنا إنه يجوز صوم الولي عن الميت وصوم الاجنبي باذن الولي فصام عنه ثلاثون إنسانًا في يوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع رمضان ؟ هذا مما لم أر لأصحابنا كلامًا فيه وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري أنه يجزئه وهذا هو الظاهر الذي نعتقده)اهـ

قال الترمسي في حاشيته (5/749): (وسواء في جواز فعل الصوم الواقع من جماعةٍ في يومٍ واحدٍ عن شخصٍ أكان قد وجب فيه التتابع أم لا؛ إذ التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنىً لا يوجد في حق القريب)اهـ.

68/100

قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه)، يدل بمفهوم المخالفة أنّه لا يصح الصوم عن الحي مطلقًا، وهو ما صرّح به فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى، قال العلامة الخطيب الشربيني (لا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذورا كان أو غيره) اهـ.

تتمة:

- لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف .. فلا قضاء عنه ولا فدية.

- ولو مات ولم يحج ولم يكن قد استطاع في حياته فيُسنّ لقريبه وأجنبي أن يحج عنه سواءً أو صى بذلك أم لا.

- ولو مات وعليه صوم صام عنه وليه أو أطعم، ويجوز ذلك للإجنبي بإذنٍ. فالحالات ثلاث.

69/100

تقدم أنَّه تجب الفدية بأحد ثلاثة أسباب، هي:

- كونها بدلاً عن نفس الصوم.

- كونها لفوات فضيلة الوقت.

- كونها لتأخير القضاء عن وقته.

ومرّ الكلام على ما يتعلق بالسببين الأول والثاني، أما الثالث، فإنه يجب على من أخّر قضاء رمضان دون غيره ككفارة أو نذر حتى دخل عليه رمضان الآخر، مع تمكنه من الصوم فديةٌ مع القضاء، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف رواه الدار قطني، لكن يعضده إفتاء ستةٍ من الصحابة رضي الله عنهم، هم: علي بن أبي طالب، وابنه الحسين، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وجابر رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم فصار إجماعًا سكوتيًا.

70/100

تقدم في المنشور 100/50أنَّ فدية الهرم ومن لا يُرجى برؤه تجب ابتداءً لا بدلًا عن الصوم على الأصح، وبناء عليه:

لو أخَّر الهرم ومن لا يُرجى برؤه إخراج الفدية حتى دخل عليه رمضان الآخر مع تمكنه لم يجب عليه بالتأخير مدٌّ آخر؛ لأنّ الفدية عليه واجبةٌ ابتداءً لا بدل الصوم، بخلاف الحامل والمرضع والميت فإنه يلزم بتأخيرها مدٌ آخر كما نقله الترمسي (5/759) عن الكردي رحمهما الله تعالى.

وهل يجوز له تقديم فدية التأخير قبل دخول رمضان الآخر؟ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في أسنى المطالب: ((ثم تعجيلها) أي فدية التأخير (قبل دخول رمضان الثاني) ليؤخر القضاء مع الإمكان (كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم) فيجوز على الأصح)اهـ، وانظر حاشية الترمسي (5/774).

71/100

سنن الصوم كثيرةٌ، وإن كانت أقل من سنن الصلاة التي بلغت نحو (600) سنة كما قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى، وللصوم درجات ثلاث، ذكر حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين، هي:

الأولى: صوم العموم، وهو الامتناع عن المفطرات.

الثانية: صوم الخصوص، وهو كف السمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام..

الثالثة: صوم خصوص الخصوص، وهو صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية.

72/100

من سنن الصيام تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس؛ لحديث: (لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر)، والأفضل أن يفطر قبل صلاة المغرب، لحديث: (كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي إذا كان صائمًا حتى يُؤتى برطبٍ وماءٍ فيأكل) أخرجه البيهقي.

ولتعجيل الفطر ثلاث حالات:

الأولى: الاستحباب، إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدةٍ مثلًا.

الثانية: الإباحة، بأن ظن غروب الشمس باجتهادٍ مثلًا.

الثالثة: التحريم، بأن شك في غروب الشمس أو ظنَّه غير اجتهاد؛ لأنَّ الأصل بقاء النهار.

73/100

يسن الإفطار على رطبٍ فتمر فبسر فماء فحلو فحلوى

والبسر: ثمر النخل الأصفر قبل أن يرطب بالكلية، والحلو: ما لم تمسه النار كالزبيب، والحلوى ما عملت بالنار.

قال الناظم:

فمن رطبٍ فالبُسر فالتمر زمزمُ … فماءٌ فحلوٌ ثم حلوى لك الفطر

إلا أنَّه قدّم البُسر على التمر.

ويسنّ كون الإفطار على وترٍ، وفي الحديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء).

وقد ذكر الفقهاء أنَّ الحكمة في البدء في التمر أنه لم يمسه نار مع إزالته ضعف البصر الحاصل من الصوم؛ لإزالته فضلات المعدة، ولأنه يغذي الأعضاء الرئيسية، والله أعلم.

74/100

يسنُّ أن يقول بعد فطره: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى)، رواه أبو داود والنسائي، وهو حسن، ويقول: (اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت)، رواه أبو داود أيضًا وهو مرسل، وله شواهد.

وقوله: (لك صمتُ) قدّم الجار والمجرور لإفادة الإخلاص.

وقوله: (وعلى رزقك أفطرتُ) أي: بمحض فضلك، لا بحولي ولا بقوتي.

قال بعض العلماء: (وإنما قال: (ذهب الظمأ)، ولم يقل: (ذهب الجوع)؛ لأنّ أرض الحجاز حارة فكانوا يصبرون على قلة الطعام لا العطش)اهـ

ومعنى ثبوت الأجر: أن يتقبل الله الصوم ويجازي عليه، والله أعلم.

75/100

يستحب تفطير الصائمين – في رمضان وغيره – لحديث: (من فطّر صائمًا فله مثله أجره، ولا ينقص من أجر الصائم شيءٌ)، قال بعض العلماء: أي للمفطِّر مثل أجر صوم الصائم، وإن كان ثوابه ناقصًا لارتكابه ما ينقص او يبطل ثواب الصوم كالغيبة ونحوها، وهذا هو اللائق بسعة فضل الله تعالى.

ولتفطير الصائم مرتبتان:

– الأولى: أن يكون على نحو تمرٍ وشربة ماءٍ.

– والأكمل: أن يشبعهم، وفي الحديث: (من أشبع صائمًا سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة) أخرجه البيهقي في الشعب.

76/100

يستحب السحور لأحاديث واردة في الترغيب فيه كحديث: (تسحروا فإنَّ في السحور بركة)، ومن وجوه البركة: أنَّ فيه أجرًا لاتباع السنة، وتقويةً للبدن، وتنشيطًا على الصوم، ومخالفةً لأهل الكتاب.

ويحصل فضل السحور ولو بجرعة ماءٍ، ويستحب أن يتسحر بتمر، ووقته: ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر، فالأكل قبل نصف الليل ليس بسحورٍ فلا تحصل به السنة، ويسنُّ تأخيره ما لم يقع في شك في طلوع الفجر.

وإذا أكل ظانًا بقاء الليل ثم تبين أنه أكل بعد الفجر، لزمه الإمساك لحرمة اليوم، وعليه القضاء؛ إذ لا عبرة بالظنّ إذا تبيّن خطؤه، والله أعلم.

77/100

يستحب الاغتسال من الجنابة للصائم – ومثله الحائض إذا طهرت – قبل طلوع الفجر؛ ليؤدي الصوم على طهارةٍ، قال العلامة ابن حجر: (ولئلا يصل الماء إلى نحو باطن أذنه أو دبره)اهـ، وكون هذا الاغتسال مستحبٌ قول عامة العلماء، ونُقل الإجماع على صحة صوم الجنب من احتلام أو جماع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم) متفق عليه.

78/100

قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى: (يسنُّ ترك الشهوات المباحة، كالتلذذ بشم الرياحين والروائح الزكية، ولمسها والنظر إليها، لأنَّ الكف عن الشهوات هو المقصود الأعظم من الصوم، إذ هو كسر النفس عن كل ما تشتهيه، وهل يترك الصائم الطيب إذا كان مطلوبًا شرعًا كيوم الجمعة ؟!

قال ابن حجر في الإمداد: الأقرب أن المراد ترك الشهوة التي تريدها النفس من حيث كونها لا من حيث الأمر بطلبها.

وقال الرملي: يترك الطيب، ولو يوم الجمعة؛ تقديمًا للنهي الخاص على التطيب فيه العام)اهـ ملخصًا من حاشية الترمسي (5/650).

79/100

القُبلة للصائم خلاف الأولى إن لم تُحرك شهوته، وتحرم إن خُشي إلى الإنزال أو الجماع؛ لأنَّ في ذلك تعريضًا لإفساد الصوم، وهذا في صوم الفرض، أما في صوم النفل فلا تحرم، ومثل القُبلة ننحوها من اللمس والمعانقة، وفي الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رخّص بالقُبلة للصائم، وقال: (الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه) رواه البيهقي، والمعنى فيه خشية إفساد الصوم، ولذا قال الشافعية رحمهم الله تعالى: (إذا لم يُخش إفساد الصوم فتجوز ولو من الشاب حتى ولو حصل إمذاء، وإذا خُشي ذلك فتحرم ولو من الشيخ)، والله أعلم.

80/100

يسنُّ للصائم ترك الرفث – وهو الفحش في الكلام – والصخب – وهو الخصام والصياح – فإن تعرَّض له أحدٌ بالشتم فيسنُّ أن يقول: (إني صائم، إني صائم)، وهل يقولها بقلبه أو بلسانه ؟

– نقل الرافعي عن الأئمة أنه يقولها بقلبه؛ ليصبّر نفسه.

– ورجّح النووي في الأذكار أنه يقولها بلسانه؛ لينزجر خصمه عن ذلك.

وقال النووي في المجموع: إنّ القولين حسنان، والقول باللسان أقوى.

وفصّل بعض الفقهاء بأنّه لو كان الصوم فرضًا قال ذلك بلسانه قطعًا، وأنّه في النفل يقوله بقلبه.

81/100

يكره السواك للصائم بعد الزوال سواء كان الصوم فرضًا أو نفلًا، وعلل ذلك الفقهاء بأنّ السواك يزيل النغيّر الذي ينشأ من أثر فراغ المعدة من الطعام، وهو الخُلوف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (لخلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)، وإنما خص الفقهاء الكراهة ببعد الزوال لأنَّ التغير الذي ينشأ من عبادة الصيام يكون غالبًا بعده.

وتزول الكراهة بغروب الشمس، ولو قبل تناول المفطر، واختار الإمام النووي رحمه الله تعالى عدم الكراهة.

82/100

فائدتان تتعلقان بالسواك للصائم:

الأولى: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري: (ويؤخذ من قوله: (أطيب من ريح المسك) أنَّ الخلوف أعظم من دم الشهادة؛ لأن دم الشهيد شُبِّه ريحه بريح المسك، والخلوف وُصِف بأنه أطيب، ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى، ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما، فإن أصل الخلوف طاهر، وأصل الدم بخلافه، فكان ما أصله طاهر أطيب ريحًا)اهـ.

الثانية: إنَّ كراهة السواك للصائم بعد الزوال من مفردات المذهب الشافعي، وهذا غير صحيح، بل هو مذهب أحمد أيضًا، قال في الإنصاف – وهو من الكتب المعتمدة عند الحنابلة – : ((إلا للصائم بعد الزوال. فلا يستحب) … يحتمل أن يكون مراده الكراهة. وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهو المذهب)اهـ.

83/100

مما اختصت به العشر الأواخر من رمضان: الاعتكاف.

ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ولما فاته صلى الله عليه وسلم الاعتكاف قضاه فاعتكف في شوال، وإنما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر التي يُطلَب فيها ليلة القدر قطعًا لأشغاله، وتفريغًا للياليه، وتخليًا لمناجاة ربه وذكره ودعائه، فالاعتكافُ حقيقةً هو عكوف القلب على الله تعالى، والفكرُ في تحصيل مرضاته، والأنسُ به، فالمسلم بحاجةٍ إلى كفِّ نفسه عن الشهوات المباحة، ورياضتها بحبّ الله تعالى، وتربيتها على البُعد عن ملذات الدنيا بين حينٍ وآخر، وهذه غاية الاعتكاف.

والاعتكاف مستحبٌ في كل وقتٍ في رمضان وغيره، وهو سنةٌ مؤكدةٌ في العشر الأواخر من رمضان؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو من شرائع القديمة؛ لقوله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: (أن طهِّرا بيتي للطائفين والعاكفين)، أي: المعتكفين.

84/100

أقلُّ الاعتكاف أن يلبث في المسجد فوق طمأنينة الصلاة، ولذا يمكن للشخص أن يعتكف ليلةً أو بعض الليالي أو بعض الساعات، بل إذا لبث في المسجد لدقائق ناويًا الاعتكاف حاز فضيلته، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: (ينبغي لكل جالسٍ في المسجد لانتظارِ صلاةٍ أو لشغلٍ آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، فيُحسب له، ويُثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدَّد نيةً أخرى، وليس للاعتكاف ذكرٌ مخصوصٌ، ولا فعلٌ آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعةً من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه)اهـ.

85/100

قد يكون الاعتكاف واجبًا، وذلك بالنذر، وحينئذٍ تجب نية الفرضية، فإن نذر اعتكاف مدةٍ معينةٍ على سبيل التتابع لم يجز له الخروج من المسجد إلا لحاجة: كقضاء حاجة، ووضوء و غسل جنابةٍ، فإن خرج لذلك لم يحرم ولم ينقطعْ تتابعُ اعتكافه.

أما خروجه لغير عذر كنزهةٍ فمحرمٌ ، وينقطع تتابع اعتكافه، ويجب عليه استئناف الاعتكاف، ويجوز له أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء.

وشرط المعتكف: الإسلام، والعقل، والنقاء من حيضٍ ونفاسٍ.

وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله تعالى كقراءة القرآن والصلاة والذكر والدعاء، والنظر في عيوب نفسه وإصلاحها، وأن يبتعد عن مخالطة الناس والتواصل بهم خاصة عبر مواقع التواصل التي تُفسِدُ مقصودَ الاعتكاف وتُضيّعُ فائدته.

86/100

وقت دخول الاعتكاف، فقد بيّنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: (أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس وأوَّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعدَّه لنفسه بعد صلاة الصبح)اهـ

ويقصد بالحديث حديثَ عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنتُ أضرب له خباءً فيصلي الصبحَ ثم يدخله) أخرجه البخاري.

ويبطل الاعتكاف بالجماع، والمباشرة بلمسٍ وقُبلةٍ إذا أنزل، والجنون، والردة، والحيض والنفاس، ولا يبطل بنية قطعه.

87/100

زكاة الفطر: هي قدر معين من المال، يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، بشروطٍ معينة، ولها أسماء منها: (صدقة رمضان)، (زكاة البدن)، (صدقة الفطر).

وهي واجبة، وفُرضت في السنة الثانية من الهجرة في العام الذي فُرض فيه صوم رمضان، ودلَّ على وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

وشُرعت زكاة الفطر تطهيرًا للنفس، وجبرًا للصوم من خللٍ قد يقع فيه، فهي كسجود السهو للصلاة، وطُعمةً للمساكين.

88/100

تجب زكاة الفطر بأربعة شروط، هي:

- الإسلام.

- الحرية.

- الوقت، وذلك بإدراك جزءٍ من رمضان وجزء من شوال، بأن تغرب عليه شمس آخر يوم من رمضان، وهو موجودٌّ متصف بصفات الوجوب، فلا تجب على من مات قبل غروب الشمس أو وُلد بعد غروبها، ولا على من أسلم بعد غروب الشمس، وتجب على من مات بعد غروب الشمس أو أسلم قبل غروبها أو وُلد قبل غروب الشمس؛ لإدراكه جزءًا من رمضان ومن شوال.

- اليسار، والمراد به هنا: أن يكون عنده ما يزيد عن نفقته ونفقة من يجب عليه نفقتهم يوم العيد وليلته، فإن كان معسرًا بذلك عند غروب الشمس فلا تجب عليه.

89/100

يجب على من تحققت فيه شروط الوجوب السابقة إخراجها عن نفسه وعمن ينفق عليهم من زوجةٍ – ولو رجعية – وأولادٍ ووالدين، أما الأولاد الكبار الذين لا يجب عليه أن ينفق عليهم لقدرتهم على الاكتساب فلا يجب إخراجها عنهم، إلا إذا كانوا عاجزين عن التكسب بسبب جنون أو إعاقة، وإذا استطاع الشخص إخراج بعض صاعٍ وعجز عن أكثر منه وجب عليه إخراج ما تيسر، وإذا كان الزوج معسرًا والزوجة غنية فلا يجب عليها إخراج زكاة الفطر عن نفسها على المعتمد في المذهب، لكن يستحب لها ذلك.

والابن البالغ الذي لا تجب نفقته على أبيه لا يجزىء إخراج الأب زكاة الفطر عنه إلا بإذنه بخلاف غير البالغ، أو البالغ العاجز عن الكسب لجنونٍ أو إعاقةٍ كما تقدم.

90/100

يجب إخراج صاعٍ من قوت البلد، والصاع: أربعة أمداد، والمد يعادل (600 جرام تقريبًا)، فالصاع: (2400 جرام)، أي: كيلوين ونصف تقريبًا، ويكون إخراجه من قوت البلد من البر أو الشعير أو الأرز أو التمر أو غير ذلك مما يقتاته الناس، والبر أنفعها، والأرز أكثر انتشار في عصرنا، ويجزئُ الجنس الأعلى كـ(البر) عن الجنس الأدنى الذي هو قوت البلد كـ(الأرز) مثلًا، ولا يجزىء الجنس الأدنى عن الأعلى، ولا تجزىء زكاة الفطر مما ليس قوتًا كـ(السكر) و (الشاي)، ولا يجزىء الدقيق على المعتمد في المذهب وإن اقتاته، ولا يجزيء المسوّس والمبلول والمعيب الذي لا يمكن ادخاره.

ملاحظة: يجزيء الدقيق عند الحنفية والحنابلة إذا كان يساوي الحب في الوزن، ويسعُ من يصعب عليه غيره أن يقلدهم.

91/100

المعتمد في المذهب الشافعي أنَّه لا يجزىء إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو قول الجمهور، وأجاز ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

– قال د. محمد الزحيلي في كتابه المعتمد: (ولا مانع اليوم من الأخذ بقوله؛ لأنَّه أنفع في هذا العصر للفقراء، مع تحقيق الغاية من زكاة الفطر في إغناء الفقير)اهـ.

– وفي الفقه المنهجي ما نصه: (لا بأس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة في هذا العصر، وهو جواز دفع القيمة، ذلك لأنًّ القيمة أنفع للفقير اليوم من القوت نفسه، وأقربُ إلى تحقيق الغاية المرجوة)اهـ.

وأفتى بذلك الشهاب الرملي رحمه الله تعالى، فتاواه (1/55)

تنبيه: إذا أراد الشخص أن يخرج القيمة تقليدًا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فعليه أن يخرج قيمة المقدار الواجب عنده؛ إذ الواجب عنده نصف صاع من برٍ (وهو كيلوان وربع) أو صاعٌ من غيره (وهو أربعة كيلو ونصف).

92/100

وقت إخراج زكاة الفطر:

- في المذهب الشافعي: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان؛ لأنها عبادة مالية لها سببان فجاز تقديمها على أحدهما، قياسًا على كفارة اليمين، ولا يجزىء دفعها قبل رمضان.

- إلا أنَّ الأفضل أن تخرج بعد فجر يوم العيد وقبل الصلاة.

- ويكره تأخير إخراجها إلى بعد الصلاة.

- ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخَّرها أثم، ولزمه إخراجها، ويجوز تأخيرها لعذرٍ كغياب ماله، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ولو لقريبٍ وجار.

93/100

تُعطى زكاة الفطر إلى من يستحقون الزكاة، وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، والمذهب أنَّه يجب استيعاب هذه الأصناف بزكاة الفطر أيضًا.

لكن اختار جماعةٌ من فقهاء الشافعية جواز صرفها إلى شخصٍ واحدٍ من صنف واحدٍ كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي والروياني، قال الخطيب الشربيني: (وهو مذهب الأئمة الثلاثة)اهـ.

قال ابن عجيل اليمني : (ثلاث مسائل في الزكاة يُفتى فيها على خلاف المذهب:

- نقل الزكاة.

- ودفع زكاة واحد إلى واحد.

- ودفعها إلى صنف واحد) اهـ

- وابن عجيل من مشاهير فقهاء الشافعية في اليمن اشتهر بالزهد وكثرة العبادة، اسمه أحمد بن موسى بن علي وكنيته أبو العباس توفي سنة ٧٩٠هـ، وبيت الفقيه -المنطقة المشهورة في تهامة – تُنسب إليه.

94/100

النية في زكاة الفطر:

تجب النية في زكاة الفطر، فينوي بقلبه: أنَّ هذا زكاةُ بدنه مثلًا، ولا يشترط التلفظ بالنية، لكن استحبه بعضُ الفقهاء، كما استحبوا أن يقول: (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم)، وتجب نية الولي في زكاة الصبي والمجنون ونحوهم ممن يخرج عنهم، ولا تشترط نيتهم، ووقت النية عند مناولة المستحق لها أو الوكيل.

95/100

- لو دفع شخصٌ زكاة فطرته إلى فقيرٍ تلزمه زكاة الفطر، جاز لهذا الفقير إخراجها عن فطرته، بل ويجوز له دفعها للأول الذي أخذها منه إذا كان مستحقًا، بل لو دفع فطرته إلى جمعية مثلًا وكان مستحقًا للزكاة فأعطته الجمعية صدقته التي أخرجها جاز له أخذها؛ لاختلاف السبب .

- لا يجب إخراج الفطرة عن الجنين (الحمل) لا على أبيه ولا في ماله.

- زكاة الفطر كزكاة المال لا يجزىء دفعها لكافر،ٍ ولا لمن تجب نفقتهم، ولا لهاشميٍّ ولا مطلبيٍّ.

- إذا وكّل الفقير شخصًا يقبض له زكاة الفطر، فقبضها الوكيلُ قبل يوم العيد كفى ذلك، ولو تأخر وصولها إلى الفقير.

- يجوز للمستحق إذا أخذ زكاة الفطر أن يبيعها أو يهديها؛ لأنَّه مالك لها.

96/100

مما اختصت به العشر الأواخر: ليلة القدر.

وسُميت بذلك لعظيم قدرها ومكانتها، ولأنَّ الله يقدر فيها ما أراده في السنة القادمة، وهي ليلة نزول القرآن الكريم، قال تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم . إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه.

ومعنى (إيمانًا) أي: تصديقًا بأنَّ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها حقٌ.

و(احتسابًا) أي: إرادةً لثواب الله لا رياءً.

وقيامها: هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة والقراءة والذكر.

97/100

قال بعض العلماء: إنَّ مراتب قيام ليلة القدر ثلاث:

أقلُّها: أن يصلي العشاء في جماعةٍ، ويعزم على صلاة الصبح في جماعة.

وأوسطها: أن يقوم معظم الليل.

وأعلاها: أن يقوم جميع الليل.

وإذا قامها حصل له ثوابها، وإن لم يَرَها، لكن ثواب من رآها أكمل، وفي المجموع شرح المهذب: (يستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها، ويدعو بإخلاصٍ ونيةٍ وصحةِ يقينٍ بما أحبَّ من دينٍ ودنيا، ويكون أكثر دعائه للدين والآخرة)اهـ.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم علّمها أن تقول في ليلة القدر: (اللهم إنك عفوٌ تحب العفو، فاعفُ عني) أخرجه الترمذي.

98/100

أكثر العلماء أنََّّ ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان) أخرجه البخاري.

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: (أكثر العلماء على أنها ليلةٌ مبهمةٌ من العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها أوتارها، وأرجاها ليلةُ سبع وعشرين وثلاث وعشرين وإحدى وعشرين، وأكثرهم أنها ليلةٌ معينة لا تنتقل، وقال المحققون: إنها تنتقل فتكون في سنة ليلة سبع وعشرين، وفي سنة ليلة ثلاث، وسنة ليلة إحدى، وليلة أخرى، وهذا أظهر، وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة فيها)اهـ.

و جيء بحرف (حتى) في قوله تعالى: (سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)، لإدخال الغاية، أي: لبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر بحيث إنَّ صلاة الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة، بل قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (أستحبُ أن يكون اجتهادُه في يومها كاجتهاده في ليلتها)اهـ.

99/100

يشرع للمسلمين التكبير إذا غربت شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لقول الله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).

والتكبير نوعان: مقيدٌ ومرسل (ويسمى مطلق)، فالمقيد ما كان عقب الصلوات، وهو لا يسنُّ على المعتمد في عيد الفطر، وقال بعض الشافعية: يسنُّ بعد صلاة المغرب والعشاء والفجر، وأما في عيد الأضحى فيسنُّ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، أي: ثلاثًا وعشرين صلاةَ فرضٍ مؤداةٍ، ويسنُّ أيضًا خلف الصلوات المقضية والنوافل الراتبة والمطلقة وصلاة الجنازة.

100/100

أما التكبير المرسل فيكبر المقيم والمسافر في المساجد والطرقات ومرافق العمل والأسواق، من غروب شمس آخر أيام رمضان في عيد الفطر، ومن فجر عرفة في عيد الأضحى إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد.

وصيغة التكبير: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزَّ جنده، وهزم الأحزاب وحده).

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: (وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته)اهـ.

101

تتمة:

لو وكَّل شخصٌ آخر أن يخرج عنه زكاة الفطر، وكان الوكيل في بلد غير بلد الموكِّل، وقوتهم الغالب يختلف عن القوت الغالب في بلد المزكِّي، فمن أي القوتين تُخرج ؟

الجواب: قال العلامة ابن حجر الهيتمي في التحفة (3/316): (ولو كان المؤدى عنه ببلد والمؤدي بالآخر وجب من قوت بلد المؤدى عنه)اهـ، هذا هو الأصح بناءً على أنّ التحمل كالحوالة، انظر مغني المحتاج (2/115).

وبناءً عليه: فمن كان سيُخرج عنه القيمة – كما تقدّم في المنشور (100/91)، كشخصٍ في السعودية وكَّل من يخرج زكاة الفطر عنه في اليمن، فيجب إخراج قيمة الصاع في السعودية؛ لأنَّه البلد الذي يقيم فيه المؤدى عنه، لا قيمة الصاع في اليمن الذي هو بلد المؤدي، فإذا كان – مثلا – قيمة الصاع في السعودية (10 ر. س) تعادل باليمني (1500 ر. ي)، بينما قيمة الصاع في اليمن (1000 ر. ي) ، فالواجب أن تخرج فطرة هذا الشخص الذي في السعودية (1500 ر.ي) لا (1000 ر.ي)، والله أعلم.

بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل فأنا طالب من طلابك من دولة الجمهورية المتحدة التنزانيا